KI in hochqualifizierten Berufen: Arbeitgeber planen Anpassung statt Ersatz

Eine neue Studie von Forschenden des TRR 266 Accounting for Transparency beleuchtet, wie Arbeitgeber den wachsenden Einfluss künstlicher Intelligenz auf qualifizierte Berufstätigkeiten wahrnehmen. Die Untersuchung mit dem Titel „Beliefs About Bots: How Employers Plan for AI in White-Collar Work“ liefert erstmals randomisiert-experimentelle Einblicke, wie Unternehmensleitungen ihre Erwartungen und Strategien anpassen, wenn sie mit glaubwürdigen Informationen über Automatisierungspotenziale konfrontiert werden.

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf dem Dienstleistungssektor, insbesondere auf Steuerberatungskanzleien in Deutschland. Untersucht wird, wie Informationen über KI-gestützte Automatisierung die Überzeugungen, Einstellungsentscheidungen und Zukunftsplanungen von Unternehmen beeinflussen.

Arbeitgeber unterschätzen Automatisierungspotenzial in hochqualifizierten Berufen

Die Studie hinterfragt eine verbreitete Annahme: dass Büro- und Wissensarbeit weitgehend immun gegen Automatisierung sei. In einem randomisierten Informationsexperiment zeigen die Forschenden, dass Arbeitgeber systematisch unterschätzen, wie stark KI-Technologien bereits heute professionelle, kognitive und analytische Tätigkeiten automatisieren können.

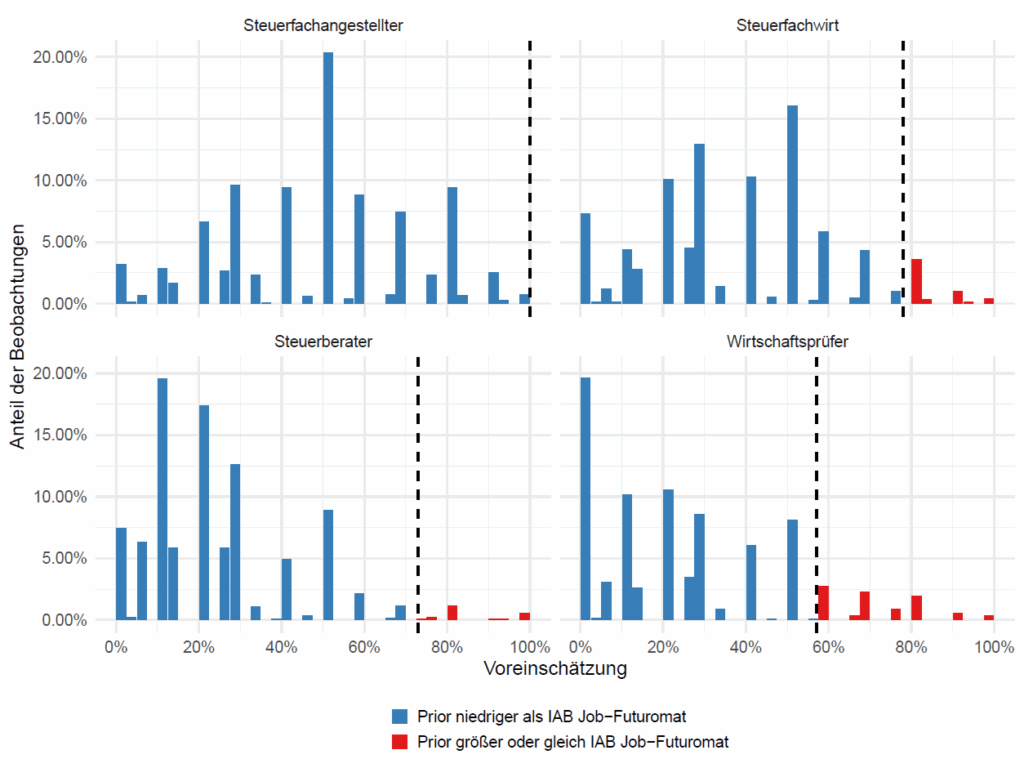

Abbildung: Verteilung der subjektiven Einschätzungen zum Automatisierungspotenzial verschiedener steuerberuflicher Tätigkeiten im Vergleich zu Schätzungen des IAB-Job-Futuromats. Quelle: Brüll, Mäurer und Rostam-Afschar (2025).

Vor der Informationsintervention gingen die meisten Unternehmen davon aus, dass Automatisierungsrisiken vor allem einfache Verwaltungsaufgaben, Lohnbuchhaltung oder die Anfertigung von Steuererklärungen betreffen. Nach der Konfrontation mit Expertenschätzungen über die Fähigkeiten der Computerisierung, passten sie ihre Erwartungen jedoch deutlich nach oben an. Besonders stark war dieser Effekt bei Tätigkeiten, die von wiederkehrenden analytischen Aufgaben geprägt sind, etwa Datenerfassung, Buchhaltung und standardisierte Berichterstattung.

Der Einfluss von KI auf hochqualifizierte Berufe ist also größer, als viele Arbeitgeber annehmen. Selbst Tätigkeiten, die Urteilsvermögen, Interpretation oder spezifisches Fachwissen erfordern, können teilweise automatisiert werden. Dennoch führten diese veränderten Risikoeinschätzungen nicht zu unmittelbaren Änderungen im Einstellungsverhalten. Viele Unternehmen betrachten die Einführung von KI eher als schrittweisen Anpassungsprozess und nicht als plötzliche Umwälzung.

Information verändert Erwartungen, nicht kurzfristige Personalplanung

Zentrale Forschungsfrage des Experiments war, ob aktualisierte Überzeugungen über Automatisierungsrisiken die kurzfristigen Beschäftigungsstrategien beeinflussen. Dazu erhielten zufällig ausgewählte Unternehmen belastbare Daten über den Anteil der Tätigkeiten in ihrer Branche, die potenziell automatisierbar sind.

Nach der Intervention stieg die wahrgenommene Automatisierungswahrscheinlichkeit an, während die Einstellungspläne kurzfristig unverändert blieben. Das zeigt: Arbeitgeber nehmen die Potenziale von KI zunehmend wahr, reagieren aber nicht sofort mit Personalabbau oder Einstellungsstopps. Stattdessen richteten sie ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Umstrukturierung von Arbeitsinhalten und die Qualifizierung ihrer Beschäftigten.

Bemerkenswert ist, dass die aktualisierten Überzeugungen über Automatisierung mit höheren Erwartungen an Produktivität und Profitabilität einhergingen – nicht aber mit steigenden Lohnerwartungen. Dies deutet darauf hin, dass Beschäftigte nur teilweise von den erwarteten Effizienzgewinnen profitieren könnten. Die Forschenden sehen hierin ein mögliches Frühzeichen wachsender Ungleichheit innerhalb von Unternehmen, beispielsweise zwischen Beschäftigten, deren Tätigkeiten durch KI ergänzt werden, und solchen, deren Aufgaben ersetzt werden könnten.

Zudem löste die neue Informationslage vorausschauende Anpassungsstrategien aus. Viele Unternehmen planten, Schulungen in Datenanalyse, KI-Systemmanagement und digitalen Compliance-Tools einzuführen. Andere beabsichtigten, Routinekräfte für Tätigkeiten der Mensch-KI-Zusammenarbeit umzuschulen. Diese Ergebnisse deuten auf einen Einstellungswandel hin: KI wird zunehmend als strategische Ressource und weniger als Bedrohung wahrgenommen.

Automatisierungserwartungen steigern Produktivitätsoptimismus, bergen aber Ungleichheitsrisiken

Die Studie zeigt, dass veränderte Überzeugungen über Automatisierung mit wachsendem Optimismus hinsichtlich der Unternehmensentwicklung einhergehen. Nach der Informationsintervention erwarteten Arbeitgeber höhere Effizienz und bessere finanzielle Ergebnisse durch den Einsatz von KI.

Dieser Optimismus geht jedoch mit selektiver Anpassung einher. Unternehmen rechnen mit höheren Erträgen bei tendenziell schlankeren oder umstrukturierten Belegschaften, während sich die Lohnvorstellungen kaum verändern. Diese Entkopplung von Produktivitäts- und Lohnentwicklung könnte bestehende Einkommensunterschiede in wissensintensiven Dienstleistungssektoren weiter verstärken.

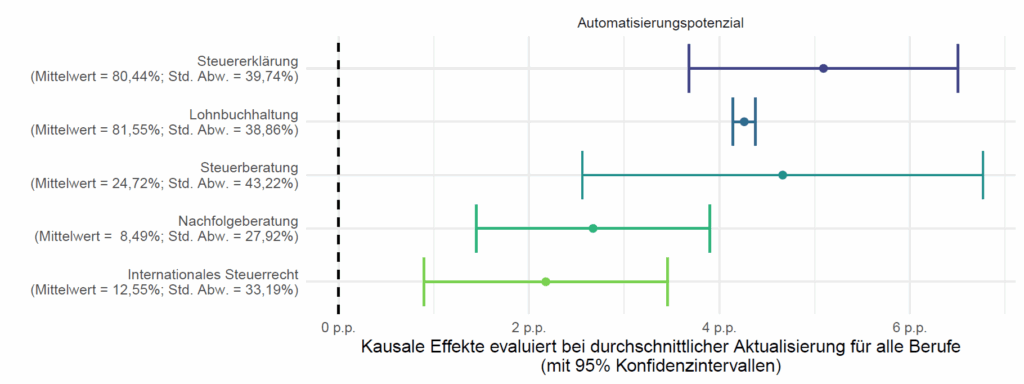

Die Einführung von KI im Bürobereich wird Arbeitsinhalte eher neu konfigurieren, als ganze Berufe zu verdrängen. Tätigkeiten, die menschliches Urteilsvermögen, Kontextverständnis und Vertrauen erfordern, bleiben zentral, während repetitive analytische Aufgaben zunehmend automatisiert werden. Diese Hybridisierung von Arbeitsrollen zeigt sich bereits in Bereichen wie Steuerberatung, Rechtswesen und Finanzdienstleistungen, wo KI-Systeme datenintensive Aufgaben übernehmen und Menschen Ergebnisse interpretieren und überprüfen.

Abbildung: Geschätztes Automatisierungspotenzial verschiedener Tätigkeiten in der Steuerberatung. Quelle: Brüll, Mäurer und Rostam-Afschar (2025).

Die Studie verdeutlicht, dass die Reaktionen der Arbeitgeber auf Automatisierungsrisiken nicht nur von technologischen Möglichkeiten abhängen, sondern auch von der Genauigkeit und Glaubwürdigkeit der verfügbaren Informationen. Unternehmen, die strukturierte, evidenzbasierte Einschätzungen statt alarmistischer Prognosen erhalten, passen ihre Erwartungen rational an und bereiten sich sachlich auf die Integration von KI vor.

Langfristige Implikationen für Arbeitsmärkte und Politik

Die Ergebnisse haben eine weitreichende Bedeutung für Arbeitsmärkte und Wirtschaftspolitik. Wenn Arbeitgeber die transformative Wirkung von KI weiterhin unterschätzen, könnte der Anpassungsprozess in vielen Branchen verzögert verlaufen, mit Qualifikationslücken und Anpassungsproblemen als Folge.

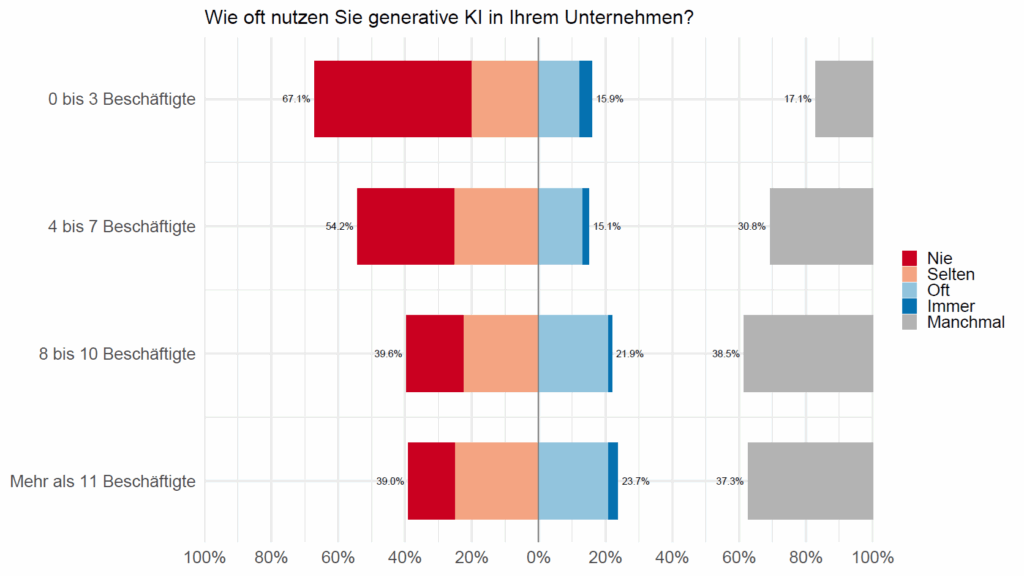

Die Forschenden argumentieren, dass politische Maßnahmen darauf abzielen sollten, die Wahrnehmung der Arbeitgeber an den technologischen Fortschritt anzupassen. Durch gezielte Informations- und Weiterbildungsinitiativen können Unternehmen frühzeitig in Umschulung und Arbeitsplatzgestaltung investieren. Zudem wird betont, dass kontinuierliche Lernsysteme entscheidend sind, um Beschäftigte auf eine KI-gestützte Arbeitswelt vorzubereiten. Besonders kleinere Kanzleien nutzen generative KI deutlich seltener als größere, was auf begrenzte Ressourcen, geringere Skaleneffekte und fehlende technische Expertise hinweisen dürfte.

Abbildung: Nutzung von generativer KI in Unternehmen nach Mitarbeiterzahl. Quelle: Brüll, Mäurer und Rostam-Afschar (2025).

Die Studie liefert neue empirische Evidenz dafür, dass nicht nur Innovation, sondern auch Information bestimmt, wie Gesellschaften auf KI reagieren. Indem sie die Bildung von Überzeugungen als zentralen Anpassungsmechanismus identifiziert, beschreibt die Studie Automatisierung als sozialen, kognitiven und strategischen Prozess – nicht nur als technologischen Wandel.

Die Autorinnen und Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Aufstieg von KI in qualifizierten Berufen nicht durch plötzliche Arbeitsplatzverluste geprägt sein wird, sondern durch schrittweise Aufgabenverlagerungen, Rollenentwicklungen und organisatorische Anpassungen. Langfristig könnten Unterschiede in der Wahrnehmung und Umsetzung von Automatisierungsinformationen dazu führen, dass einige Branchen reibungslos adaptieren, während andere stärker unter Disruptionen leiden.

Diesen Blog zitieren:

Brüll, Eduard, Mäurer, Samuel und Rostam-Afschar, Davud (2025). KI in hochqualifizierten Berufen: Arbeitgeber planen Anpassung statt Ersatz. TRR 266 Accounting for Transparency Blog. https://www.accounting-for-transparency.de/de/ki-in-hochqualifizierten-berufen/

Antworten